¿Mañoco (Fariña) con Bienestarina?

“Mañoco: La harina más basta de la yuca. Una especie de salvado de yuca. Se come en agua panela. Los sálivas lo llevan siempre de bastimento”. Ricardo Sabio

Contexto histórico:

Me atrevo a decir que el apelativo de “pan de América” para el Maíz también lo merece la Yuca “brava”, debido a que desde tiempos inmemoriales es la base alimenticia de sociedades originarias de diversos lugares del continente.

Mi reivindicación de manera concreta es para dos derivados obtenidos mediante admirable proceso agroindustrial, me refiero al Mañoco que en regiones selváticas lo denominan Fariña, y al Cazabe generalizado nombre. El “catumare”, el “sebucán” (elaborados con hojas de palmas) y el “budare” redondo asador de greda, son algunos de los ancestrales utensilios utilizados para su obtención.

Por estar presentes en disímiles geografías americanas deduzco que en remotos años, mucho antes de la presencia europea, ocurrió ejemplar transferencia de ciencia y tecnología.

Del glosario del libro “Corridos y Coplas Llanos Orientales de Colombia” autoría del sacerdote Ricardo Sabio (Bogotá: 1963) extracto las definiciones de los dos sub productos alimenticios:

“Cazabe: Torta de harina de yuca, redonda, muy grande y delgada. No lleva condimento alguno y es muy insípida. Por eso se dice en los llanos: Cazabe a lo que se moja sabe.

Mañoco: La harina más basta de la yuca. Una especie de salvado de yuca. Se come en agua panela. Los sálivas lo llevan siempre de bastimento”.

El consumo del Mañoco o Fariña

En el año 2024 a algunas personas les indagué acerca del consumo de los dos derivados de la yuca brava, de manera principal el Mañoco o Fariña.

“Beiman Jiménez, líder y asesor de temas indígenas:

Es la fuente de alimentación propia de los pueblos indígenas. Esa dieta alimenticia no solo es de la Orinoquia porque también la es de la Amazonia en donde se llama Fariña. Se obtiene de la yuca brava. El Mañoco tiene sus calidades.

En los llanos la yuca brava crece en sabanas muy ácidas donde no hay casi nutrientes. Tanto el trabajo del cultivo como los procesos de producción de Mañoco y Casabe son propios de la mujer.

Como es granulado se mezcla con cualquier alimento que tenga proteína como por ejemplo el caldo de pescado. Con líquidos dulces se hacen mezclas y a dicha preparación se le denomina yucuta”.

“Jairo Ruiz Ch:

Lo consumo con leche, con café en leche, en agua endulzada con panela, o sea la yucuta. En el caldo de pescado que queda de película, también como aderezo con ají chirere y un poco de leche queda un ají del carajo. Hay otras recetas pero no las recuerdo”.

“Rosalía Nieto S.:

Puedo decir que para mí el mañoco es subliminal, su sabor único me sabe a gloria. Lo uso mucho en caldos, con el guarapón y con agua de azúcar o panela es fascinante y a esta preparación la llamamos yucuta.

Igualmente el casabe, que a lo se moja sabe son únicos y fundamentales como base de alimentación, especialmente de los indígenas llaneros, me considero indígena, me criaron con estos alimentos y continúan siendo base en la alimentación de mi hogar.”

“José Ángel Ruiz Ch.

Hay mañocos más finos que otros. Lo como desde pequeño en yucuta con aguadepanela y agua con melado, hay que se dejarlo hidratar en el recipiente, no es aconsejable ingerirlo antes de que se crezca.

Rico es en los caldos. En el café con leche o aguadepanela, no me gusta con chocolate. El sabor ácido es rico al degustarlo”.

Comento que he comido Mañoco y Cazabe, pero no mucho. También que hace años en un restaurante cercano al río Ariari en Puerto Lleras, Meta, sobre la mesas además de palillos, saleros y servilletas miré recipientes con Mañoco, por si algún comensal lo quería consumir.

Comercialización del Mañoco

En la cosmopolita capital metense aunque no hay registros estadísticos del consumo tanto de Mañoco como de Cazabe deduzco que los índices son significativos porque ha sido común que los expendan en diferentes lugares.

Haciendo memoria recuerdo que en el primer establecimiento de comercio villavicense que hace años miré vender Mañoco fue en el popular almacén Fiquelandia del sector de la plaza de mercado San Isidro.

En tiempos recientes he mirado que los expenden en la Galería 7 de agosto también en una feria Expomalocas, en la Pescadería Los Mangos y hasta en callejeros puestos ambulantes.

Quiere decir que en centros urbanos la demanda es atendida con los excedentes de la producción que se realiza en resguardos indígenas del llano y de la selva orinoquense.

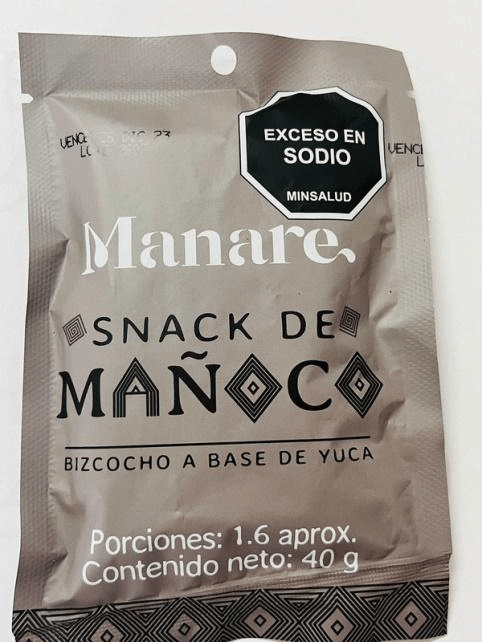

Un caso particular es el de la reconocida empresa láctea La Catira, con sede en Cumaral, que en sus ejercicios de innovación, diversificación y valoración de los bienes patrimoniales de las culturas llaneras desde hace un tiempo en asocio con comunidad Sikuani del municipio de Mapiripán produce y comercializa Mañoco en snack con la marca Manare. La presentación es en paquetes iguales a los demás productos de dicha empresa.

En el primer semestre del año 2024 participé en Bogotá en un evento nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A las personas convocadas nos solicitaron llevar al encuentro algún bien cultural representativo del territorio de origen.

Con el fin de atender dicha solicitud en establecimiento comercial de Villavicencio compré una libra de Mañoco. El día del inicio de las jornadas el primer momento fue para realizar una colectiva Mandala. Cada quien colocó su ofrenda y explicó la respectiva significación.

Cuando me correspondió el turno conté datos tanto del Mañoco (Fariña) como del Cazabe y dije que a mi entender representan: Alimento, Memoria y Resistencia: AMR.

El segundo atributo es porque el ancestral proceso de transformación de la materia prima en bienes comestibles se ha trasmitido de generación en generación, así que es saber y oficio heredado.

Y el último factor es porque a pesar del ímpetu de la sociedad de consumo los dos productos se han resistido a desaparecer, al punto que –como antes se dijo-desde hace décadas personas no indígenas incluyeron los dos derivados de la yuca brava en sus hábitos alimenticios, ejemplo de “hibridación cultural” según Néstor García Canclini.

En dicho compartir cultural me di cuenta que entre las y los participantes el Cazabe era conocido, no sucedió lo mismo con el Mañoco o Fariña.

Composición Nutricional

Dice la IA que cada “100g de mañoco o fariña contienen:

Carbohidratos: Alrededor de 73.2 gramos.

Fibra: Aproximadamente 4.2 gramos.

Proteínas: Alrededor de 11.60 gramos.

Grasas: Aproximadamente 1.41 gramos.

Agua: Alrededor de 11.08 gramos.

Calorías: Aproximadamente 360 kcal.

Beneficios Clave:

Fuente de Energía: Los carbohidratos proporcionan energía que se libera lentamente, ideal para el rendimiento físico.

Salud Digestiva: Su alto contenido de fibra y almidón resistente promueve una microbiota intestinal saludable y facilita la digestión.

Sin Gluten: Es una alternativa segura para personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten.

Aporte de Minerales: Contiene minerales esenciales como hierro, calcio, potasio y magnesio.

Control del Apetito: Su capacidad de generar saciedad ayuda a sentirse lleno por más tiempo, lo que puede ser útil en dietas para la pérdida de peso”.

¿Mañoco o Fariña con Bienestarina?

Con base en lo anterior y a partir de las noticias nacionales sobre la producción de Bienestarina con frutas en plantas industriales localizadas en algunos lugares de nuestro país, me pregunto si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- con destino a los pueblos originarios de la Orinoquia y la Amazonia a la Bienestarina pudiera agregarle Mañoco o Fariña, que como antes se contó hace parte de su tradicional dieta alimenticia.

Los proveedores serán las mismas comunidades quienes no alterarán el ancestral proceso de transformación del producto. Adicionar el granulado alimento aborigen repercutirá de manera positiva en sus dimensiones Cultural, Social y Económica.

Supongo que mi sugerencia de Bienestarina + Mañoco o Fariña al ICBF le exige consultas previas tanto con el Ministerio del Interior como con las organizaciones indígenas. Ojalá que pueda ser posible esta nueva presentación del nacional producto alimenticio con enfoque étnico.

2 respuestas a “¿Mañoco (Fariña) con Bienestarina?”

Deja un comentario Cancelar respuesta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Como aporte me gustaría agregar que existe una diferencia marcada entre el mañoco elaborado por la étnia sáliva de Orocué y el que elaboran los sikuanis en las sabanas del Vichada; siendo este de un granulado más fino, de color pálido y menos reistente a la manipulación y al transporte; el mañoco de Orocué es de grano grande, de tostión un poco más obscura y sabor menos almidonado. Igual es un patrimonio gastronómico impirtante de la nación.Saludo

¡Qué maravilla del Mañoco! Este artículo lo hace parecer más fascinante que el mejor postre de yucuta con panela. Me divierte pensar en cómo, sin registros estadísticos, saben que lo consumen tanto los indígenas como los urbanos que lo venden en Fiquelandia o puestos ambulantes. La idea de que La Catira lo ponga en snacks con la marca Manare es una forma inteligente de hibridar culturalmente este tesoro llanero. Y lo mejor es que lo presentan como un bien cultural en el Ministerio de Culturas, ¡justo cuando le decían al ICBF que lo enviaran! ¡Uf! Un verdadero símbolo de AMR (Alimento, Memoria y Resistencia) que sigue resistiéndose a desaparecer, ¡aunque a veces sea mejor dejarlo hidratar un poquito antes de comerlo!Nano Banana free